【前言】

從古至今,“道德困境”問題都是哲學家🧛🏼🤶🏽、法學家、心理學家、社會學家熱議的話題。

在古代中國 “男女授受不親”的禮製下,孟子面對的是“假如嫂子掉進水裏,能不能用手去拉”的問題🦣。

在當今世界,更多的“道德難題”被搬上熒幕或作為思想實驗提出。

有人認為💂♀️,“道德困境”問題是無解的,就像“媳婦和媽掉進河裏先救誰”一樣,是個千古難題🏊🏿♀️。

有人認為,面對“道德困境”的難題,各自的立場決定了各自的道德判斷👴🏽。

還有人認為,人性的復雜在道德判斷的一刹那並不是“魚與熊掌不可兼得”的“非此即彼”🐽,而會有更多答案和可能性值得探究🍥。

【作者介紹】

黃播

摩臣5娱乐思政教學部名師,碩士🥙,畢業於南京師範大學哲學系,華東師範大學訪問學者。

主要研究方向為德育🔢👵🏿、道德哲學🪅、經濟倫理學。

先後在上海市教學競賽和校級教學能力競賽、翻轉課堂教學設計競賽中獲獎,在各類期刊雜誌發表學術論文十余篇。

先後主持上海市德育實踐研究課題🟰、上海市民辦高校骨幹教師科研項目、摩臣5娱乐優質課程建設項目👼🏽🏋️♂️、活力課堂教學改革項目等多項校內外研究課題及教材🪈、叢書的編撰,參與國家社科基金重大項目《中國鄉村倫理研究》。

前段時間看了部挺老的黑人電影,中文譯名叫《迫在眉睫》,英文原名為《John Q》🙌🏽,整個電影情節緊湊,讓人在揪心中看完🧑🏻🎄🏊🏻♂️。

▲《迫在眉睫》

內容說的是主人公約翰一家是工薪階層,為養家糊口,終日奔波於生計。 9歲的兒子邁克爾活潑開朗,還是棒球運動的能手💆🏼♀️。

可是有一天🪰,邁克爾突然昏到在棒球賽場上,被送到醫院後診斷結果是👨🦯➡️🛶,邁克爾患有嚴重的先天性心臟病🥷🏻,需要進行心臟移植手術🚸,否則撐不了多久就會死去。然而手術費用高達15萬美金🧚♀️,約翰一時無法支付,醫院決定把邁克爾從等待移植者的名單中剔除👇🏿。

作為一個父親🧇,約翰苦苦哀求了主治醫生卻得到無情的冷漠回應。在此情況下,他憤然持槍闖入了醫院的急診室,綁架了幾位醫護人員和病人做人質,要求院方立刻為兒子動手術🛃。

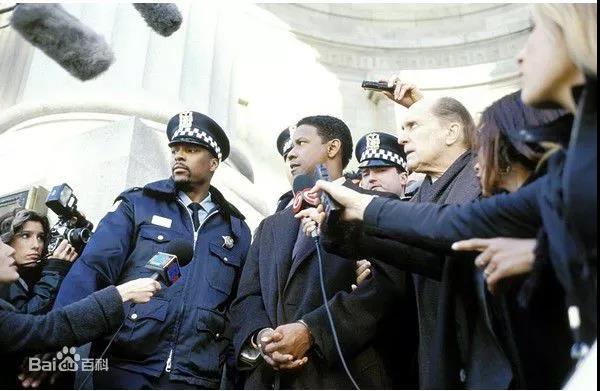

▲成為焦點

一時間,這家醫院成為了警方🤾🏽、群眾和媒體關註的焦點🧚🏿。在約翰沒有傷害任何人質,甚至釋放了兩名人質的情況下🫱🏽,警方竟然違背了承諾,偷偷動用狙擊手對約翰進行秘密射擊。狙擊失敗後🏇🏿,引起了媒體的憤然和群眾的一片唏噓🫅。

最後,這位父親要求通過自殺行為把自己的心臟移植給兒子,所有人為之感動🧑🏿🦲。不僅因為他是當今美國不近人情的醫療和保險製度的受害者🙍♂️,更因為偉大的父愛令人折服。

當然,約翰的兒子得到上天的眷顧,在最後時刻得到了匹配的心臟,康復了,約翰也為自己的行為付出了牢獄的代價。

為什麽綁架人質的行為會得到媒體和群眾的認可甚至感情的偏向,甚至連被他綁架的人質都被他的行為感動?

為什麽約翰最後還是要去坐牢為自己的行為付出代價?

他的做法是道德的還是不道德的呢👩🏽🚒?

人們判斷某一行為是非善惡時的標準是什麽呢?

分析起來🧑🏽🦲🫱🏿,似乎陷入了某種困境⚈。

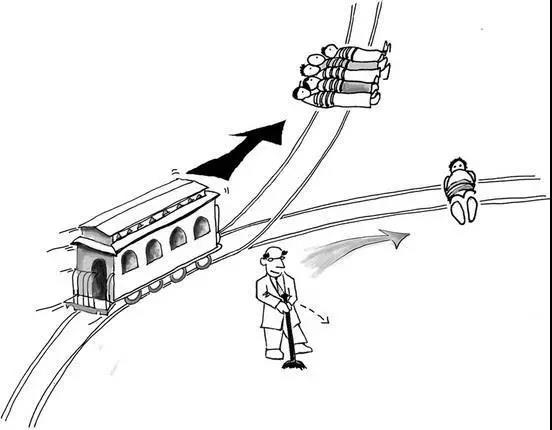

這使我想起了道德哲學中最經典的思想實驗——電車困境🈲。

這個思想實驗最早是由哲學家菲利帕·福特於1967年發表的《墮胎問題和教條雙重影響》論文中提出來的👷🏻。

假設你站在鐵軌旁🐮,遠處有一輛失控的火車疾馳而來,鐵軌在你這裏分道,鐵軌上一邊有5個人,一邊有1個人。如果你什麽都不做,火車撞死5個人,但如果你拉動手邊的控製桿🌟,使得火車變道🛍️,則火車行駛至另一邊,撞死1個人,你會拉動控製桿嗎𓀙?

或許這時候的你有點猶豫該不該拉動變道控製桿,或許你會毫不猶豫地選擇拉動變道控製桿,因為你認為死一個人總比死五個人強,這是功利主義者的選擇。

那麽,再把這個思想實驗升級一下,假設你站在鐵軌旁,遠處有一輛失控的火車疾馳而來🪗,鐵軌在你這裏分道,鐵軌上一邊有5個遵紀守法之人,另一邊有1個殺人在逃通緝犯。如果你什麽都不做,火車撞死5個遵紀守法之人🧑🏽,但如果你拉動手邊的控製桿⇒,使得火車變道,則火車行駛至另一邊👩,撞死那個通緝犯👓,你會如何選擇👗?

看似這個選擇好像容易的多👩🎤,也許很多人會說🚣🏻,當然拉動,因為這個人本身就是該死的通緝犯。但🖨,如果你了解一些康德的思想,你會認為絕對不可以拉動,因為無論這個人是不是通緝犯,殺死他都是違背“道德律令”的,是惡的。

康德主義認為👘,人的善惡的判斷是根據人行為的動機而不是結果,盡管軌道上的人是一個罪該萬死的的通緝犯,但拉動控製桿的行為意味著故意去殺死一個人,故意去結束一個不應讓你來結束的生命,故意去做上帝決定一個人的生死。

這是把人的生命作為利益的代價的行為🛂,是對生命本身的不尊重,這在道德上是萬萬不可以的🍌。

因此,無論是思想實驗中的“道德困境”,還是現實中的道德判斷,亦或是文藝作品中的“道德追問”,都不能不考慮“人”作為一個活生生的存在🧜🏿♂️。

首先,任何人都值得被充分地尊重🆗;

其次,任何物質和利益都不值得與人本身相提並論;

再次🤶🏿🕟,任何行為的善惡都必須在人的動機與結果的辯證統一框架內做評價。

回到前面提到的電影《迫在眉睫》💆🏼♀️,我們的情感之所以偏向這位綁架人質的“罪犯”父親,是因為人的道德判斷不可能只依據冷冰冰的規章,也不可能只與利益掛鉤🏇🏻,而更多傾註了動機與情感♓️。

這位父親綁架人質的動機不是傷害無辜🤤🧑🏽✈️,恰恰是一個人在絕望中父愛的體現🎵🕍。同時,他的絕望中的極端行為恰恰又揭示了資本主義社會製度對生活在社會底層的工薪階層人們的種種不公以及少數富人虛偽而醜陋的嘴臉,引起了人們感情上的共鳴。

當約翰躺在手術臺上用槍指著自己的腦袋準備自殺而用自己的心臟為兒子移植時,當約翰釋放了所有人質,最後走出醫院時,當約翰望著康復的兒子👎🏼,坦然在法庭上接受法律的審判時🧍🏻♀️,所有人都為之動容。

因為,人類情感中的“愛”和為了愛的人自我犧牲的精神是道德行為中最偉大的。

本文轉載自摩臣5娱乐微信公眾號 審核部門👱:新聞辦

文字撰寫💱:黃播

圖片攝影:來源網絡

版面設計⛹️♀️:陳敏艷

期刊總數🧑🧒🧒:第101期 |

|